こんにちは!

産婦人科医やっきーです!

本日の【漫画描写で学ぶ産婦人科】は、『JIN-仁-』で行われた麻酔なしの帝王切開に関する解説です!

『JIN-仁-』といえば村上もとか先生による2000年代を代表する医療漫画の大傑作で、

2009年・2011年にはドラマ化もされ、最終話の瞬間最高視聴率は31.7%に達するお化け番組になったことでも有名ですね。

今回はこちら『JIN-仁-』の帝王切開のシーンについて産婦人科医の目線で解説していきましょう!

『JIN-仁-』

まずは『JIN-仁-』のあらすじを解説していきましょう。

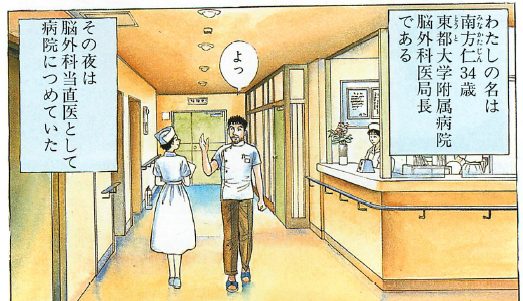

主人公は脳外科医・南方仁。

34歳にして大学病院の医局長を務めており、他人事とは思えないくらい人手不足の限界医局非常に優秀な先生であることが示唆されます。

ちなみにドラマ版ではさすがに若すぎると判断されたのか、

あるいは主演の大沢たかお氏(2009年当時は41歳)に合わせるためかは不明ですが、

38歳というそこそこ現実的な年齢に変更されています。

そんなある時、自らが執刀を担当した患者ともみ合いになり、階段から落下。

そのまま意識を失いました。

目が覚めると西暦1862年の江戸時代にタイムスリップしており、すぐそばで武士たちが斬り合いをしていました。

南方先生は武士の一人・橘恭太郎の窮地を救いますが、

恭太郎は頭に刀傷を負ってしまい、意識を失います。

南方先生は彼の病状を急性硬膜外血腫と診断。

これは放置すれば死ぬしかありませんが、手術で血腫を取り除くことができれば助かる可能性は高いと踏みました。

南方先生は恭太郎の家に向かい、

恭太郎の母・栄と、妹・咲の協力を得つつ、

タイムスリップした時に持ってきていた最低限の救急キットとあり合わせの道具を使って開頭血腫除去術に成功します。

これをきっかけに南方先生は咲を看護師として、恭太郎を護衛として江戸で暮らしていくことになります。

江戸時代の人間にとって、西暦2000年の医学を修めている南方先生は誰も見たことのないほどの名医でした。

そして、彼の異様に幅広い知識と江戸時代への異様な順応性の高さにより多くの町人たちが救われることになります。

やがて彼の医術は勝海舟や緒方洪庵、坂本龍馬といった人物たちにも認められ、

『仁友堂』(順天堂がモデルと思われます)という医院を開業するに至ります。

つまり『JIN-仁-』とは、現代の医学知識を持った医師・南方仁が江戸時代で医師として奮闘する作品なのです。

医療マンガとしても歴史マンガとしても類を見ないほどに良質な、まさしく名作中の名作と言えるでしょう。

ちなみに私が「世界一の医療マンガは?」と聞かれたら、『ブラック・ジャック』か『JIN-仁-』かで三日三晩悩みます。(未だに結論が出ません)

蜃の章

さて、本題の帝王切開のシーンは単行本12巻・文庫版7巻に収録された『蜃の章』のエピソードで描かれました。

南方先生はかつてペニシリン(抗生物質)の量産という超オーバーテクノロジーなことをやってのけました。

抗生物質は感染症の治療にももちろん有用ですが、手術を行う上でも抗生物質が有るか無いかで結果が段違いなので、

医療的にはきわめて重要な薬と言えるでしょう。

川越藩へ出張診療に出ていた南方先生が仁友堂に戻ってくると、

ペニシリンの製造方法に関する講義を聞くため、日本中から医師・学者が仁友堂に集結していました。

受講生たちの中には産科の女医・楠本いね(楠本伊篤)も居ました。

楠本いねはドイツ人医師・シーボルトの娘で、日本において西洋医学を修めた女医の草分けとして知られる実在の人物です。

後に明治天皇の側室・葉室光子の出産に立ち会うなど、産科医師としてその技術と知識は高く評価されました。

(参考:Wikipedia)

そんなある日、南方先生のもとに浮世絵師・桜川雲泉と、その娘・お志津さんが訪ねてきました。

お志津さんは出産を間近に控えた妊婦さんで、だいぶお腹が目立つようになってきています。

臨月なのに逆子がなかなか直らないとのこと。

桜川雲泉はかつて南方先生に手根管症候群の手術を施され完治した経緯があり、現在では全面的に彼を信頼しています。

南方先生にお志津さんを診て欲しいと話すも、「わたしに産科は無理ですよ!」と慌てる南方先生。

そこで南方先生は、産科医の楠本いね先生に診察を依頼しますが、

「なかなかに難しいお産になると存じます」と渋い返答でした。

お志津さんはそのまま仁友堂へ入院します。

翌朝、楠本先生は按腹術と呼ばれる手法で逆子を直そうとしましたが、

急に産気づいて横向きでの出産になってしまったとのこと。

南方先生に出産に立ち会って欲しいと話す雲泉ですが、産科が専門でない南方先生は楠本先生に任せるしかありませんでした。

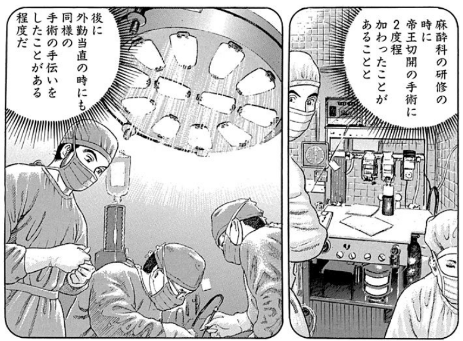

南方先生は研修医時代にも産婦人科を選んでおらず、麻酔科の研修で帝王切開に2度加わったことと、外勤当直で手術の手伝いをした程度だといいます。

楠本先生の不安は的中し、お産は停滞しました。

赤ちゃんの片手が出たまま分娩が進行せず、あらゆる整横術を尽くしても娩出が不可能でした。

このままでは母児ともに命の危険となることは間違いありません。

そこで、楠本先生は回生術を提案します。

回生術とはお腹の子を殺して引っぱり出すという手法です。

南方先生は帝王切開を提案しましたが、赤ちゃんを生きたまま取り出した症例はこの当時の日本に存在していませんでした。

加えて南方先生は帝王切開の執刀経験が無く、しかも妊婦さんに使える麻酔もありません。

八方塞がりの状況でしたが、お志津さんは赤ちゃんのために帝王切開を強く希望しました。

お志津さんの熱意に胸を打たれた南方先生は意を決し、無麻酔での帝王切開を断行。

丁寧に帝王切開の手技を進めていき、楠本先生の助けもあり無事に赤ちゃんを娩出します。

こうして母児ともに生きた状態での帝王切開を完遂することができました。

解説

うーん、何度読んでも感動する話です。

脳神経外科医が本業で、産科は専門外であるにも関わらず無事に帝王切開を済ませた南方先生は素晴らしいの一言に尽きますね。

ある程度偉くなってくると専門分野以外の疾患を全く診られなくなる医者も珍しくありませんが、

おそらく研修医時代に相当しっかりした修練を積み、脳神経外科の専門医となった後も他分野の勉強を怠らなかったのでしょう。

まさしく南方先生は医者の鑑という他ありません。

私も南方先生のような医者になりたいものです。

骨盤位と外回転術

それではお志津さんの分娩経過について見ていきましょう。

赤ちゃんはもともと骨盤位(逆子)だったようですが、楠本先生はこれの整復を試みました。

骨盤位の経腟分娩はリスクが高く、現代日本では帝王切開を行うことが一般的です。

2000年に行われた調査では、骨盤位の経腟分娩と帝王切開を比較した場合、

周産期死亡率・新生児死亡率・重篤な新生児後遺症の発症率が経腟分娩の場合で有意に上昇しました。

(参考:Hannah ME et al.: Planned cesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term. A randomized multicentre trial. Lancet 356: 1375-1383, 2000)

楠本先生は按腹術により逆子を直そうとしたものの、急に産気づいて横向きでの出産になってしまったといいます。

骨盤位の経腟分娩のリスクは古くから知られていたため、何とかして頭を下にしようという模索も行われ続けてきたわけですね。

「按腹術」もその1つで、江戸時代の医師・太田晋斎の「按腹図解」に『孕婦按腹図解』として施術法が記載されています。

この「按腹術」は、現代にも似た手技が存在します。

「外回転術」と呼ばれる手技です。

「外回転術」とは、母体のお腹側から赤ちゃんを押さえて回転させ、骨盤位を頭位(正常の向き)に戻すという手技です。

とはいえ、これはこれでリスクを伴う行為である上に成功率も決して高いとは言えないため、外回転術を行っていない施設・先生も多いですね。

具体的にどういったリスクかと言うと、臨月の(または臨月に近い)妊婦さんのお腹をグイグイと押すわけなので、

端的に言えばお腹が張りやすくなりますし、場合によってはそのまま陣痛が始まります。

現代で外回転術を行う場合は子宮収縮抑制剤を投与しながら手技を施す場合も多いですが、もちろん江戸時代にそんなものは無いので陣痛が起きてしまうリスクもより高いでしょうね。

陣痛が起きるくらいならまだ良い方で、常位胎盤早期剥離という恐ろしい病気を引き起こすリスクもあります。

私がかつて所属していた病院では、外回転術を行う場合はただちに緊急帝王切開ができる準備を整えた上で行っていました。

懸念の通り、お志津さんには陣痛が来てしまいました。

さらに厄介なことに、骨盤位(逆子)から横位(横向き)に変わってしまったようです。

横位は全分娩の0.3~0.5%ほどの頻度で起こる稀な胎位異常で、子宮破裂や胎児死亡のリスクが高いため、

骨盤位以上に難易度の高い状況です。

しかも赤ちゃんの手が先に出てしまいました。

この状況を一腕脱出と呼びます。

これは相当危険な状態です。子宮口からへその緒が一緒に出ていく「臍帯脱出」を起こしかねません。

臍帯脱出が起きたまま放置した場合、簡単に言えば赤ちゃんが死ぬので一刻も早く帝王切開しなければなりません。

(参考:進純郎『分娩介助学』)

難産の歴史

横位の一腕脱出を経腟分娩させるためには、危険ですが赤ちゃんの腕を子宮内に戻して内回転術を行う(子宮の中に手を突っ込んで赤ちゃんの向きを変える)ぐらいしか手立てはありません。

その後、臍帯脱出こそ見られなかったもののお産の進みは悪く、楠本先生にも手の施しようがない状況でした。

そこで楠本先生は回生術(お腹の子を殺して引っぱり出すという手法)を提案したわけですね。

回生術の説明の前に、難産について説明しましょう。

実は近世以前では難産の場合、ただ母児ともに死を待つしかありませんでした。

その時代の母児の苦痛たるや、想像を絶するものがあります。

日本においてこの状況を一歩前進させたのが、彦根藩の医師・賀川玄悦です。

彼はある時、隣家の奥さんが難産で苦しんでいるところに立ち会いました。

お志津さんと同様、経腟分娩は不可能だったのでしょう。悩んだ末に母体の命を優先することを決断します。

器具を胎児の頭に引っかけ、死産児を取り出すことで母体の命を救いました。

これは寛延3年(1750年)のことでした。

当時の水準からすると苦痛の末に母児ともに死亡するしか無かった状況でしたが、

母体の命だけでも救うことができたために非常に画期的な手法として受け入れられました。

この手技は「回生術」や「回生法」と呼ばれ、難産の際に母体を救う手法として改良を加えつつ「賀川流」として広まっていきました。

ただし、あくまでも回生術は原則として死産児に対して行うものと定められていました。

賀川玄悦は回生術が堕胎のために使用されるのをなるべく避けたかったらしく、その具体的な手法も師弟相伝だったようです。

(参考:Wikipedia『賀川玄悦』、武田病院グループ『近代産科の始祖 賀川玄悦』、鈴木則子『江戸時代の産科手術~回生術の転用と需要をめぐって』、内野花『近世大坂における回生術と産科学』)

帝王切開の歴史

次に帝王切開の歴史について考えてみましょう。

古代ローマ時代、分娩時に母体が死亡した場合、お腹を切って赤ちゃん(死産児)を取り出してから埋葬するという法律が存在しました。

この法律を「遺児法/Lex Caesarea」と呼びます。

かの有名なユリウス・カエサルはこの「Lex Caesarea」によって産まれたことから「Caesar/カエサル」と名前がついたという伝説がありますが、

産婦人科医として言わせて頂くと古代ローマ時代にそんなことができるわけがなく、

歴史学者の見解としてもカエサルが帝王切開で産まれた可能性は極めて低いとされているようです。

また中世ヨーロッパでも、キリスト教において母体が死亡した場合は赤ちゃんを取り出すべきとされていました。

そんな中、西暦1500年頃から生きた母体に対する帝王切開が少しずつ試みられ始めます。

しかし当時は切った子宮を縫ってはいけないと考えられていたため、術後に母体が出血死する確率は約75%と非常に高いものでした。

そして歴史上初めて母児ともに生存した帝王切開を行ったのがイタリアの医師、エドアルド・ポロでした。

1876年に予定日を4週間過ぎた(!?)妊婦さんに対して帝王切開を行い、術後の出血をコントロールするため子宮を摘出したそうです。

とても簡単とは言えない手術ですが、この時代に帝王切開後の子宮摘出をするとは恐ろしいほどの名医ですね。

1881年にはドイツの医師、フェルディナンド・ケーラーが子宮を縫合する手法を考案するなど、帝王切開の術式がさらに発展していくこととなりました。

日本で初めて行われた帝王切開は嘉永5年(1852年)で、岡部均平・伊古田純道により行われました。

当時33歳の本橋みとさんは難産の末に胎児が死亡してしまいましたが、赤ちゃんがどうしても取り出せず帝王切開となりました。

この帝王切開により本橋みとさんの命は助かり、その後88歳の生涯を全うしました。

ちなみに、この日本初の帝王切開が行われた埼玉県秩父郡吾野村(現飯能市)には記念碑が建てられています。

こういった歴史があるため、『JIN-仁-』作中の1865年時点では母児ともに助かった帝王切開は存在していませんでした。

(参考:Wikipedia『帝王切開』、日本産科婦人科学会『Reason for your choice』、新庄徳洲会病院コラム『産科手術の始まり -帝王切開と子宮外妊娠破裂-』)

無麻酔での帝王切開

ともかく、南方先生なら手技は何とかできるとしても、問題は麻酔です。

南方先生も「手術前に妊婦に麻酔をかければ胎児の胎内にも麻酔が入り死亡させてしまうだろう」と懸念しています。

・麻酔薬が胎児に与える影響

さて、妊娠中の麻酔というのは難しいテーマです。

妊婦さんに全身麻酔(母体の血管内に麻酔薬を注射)をすると胎児にも薬が移行してしまい、

帝王切開で産まれた赤ちゃんが息をしなかったりするので超緊急時以外に全身麻酔は行われません。

そのため現代の帝王切開では脊椎くも膜下麻酔などの下半身に広く作用する局所麻酔を行うのが基本ですが、もちろん江戸時代に局所麻酔薬なんてありません。

となると、やはり無麻酔で行う他ないわけです。

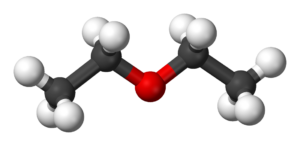

さて、南方先生が『JIN-仁-』作中で全身麻酔に使用している薬は2種類あります。

「エーテル」と「通仙散」の2つですね。

・エーテル

南方先生は怪我を負ったイギリス人水兵の手術をする際、エーテルを使って麻酔を行いました。

エーテルは1846年に歯科医のウィリアム・モートンが初めて使用した麻酔薬で、正確には「ジエチルエーテル」と呼ばれる薬です。

ジエチルエーテルは人体に対する安全性が比較的高いものの、ガス爆発を起こしやすいという致命的な欠点があり、結局あまり使われることはありませんでした。

しかしながら南方先生はこれ以降も頻繁にエーテル麻酔を使っています。

おそらく、ジエチルエーテルはエタノールの脱水縮合により比較的簡単に合成できるので、入手の簡単さや人体への副作用の少なさを考えて使用しているのでしょうね。

…ところで、南方先生はなぜエーテル麻酔の使い方なんて知ってるんでしょう…

確かに現代でも全く使われないわけではないですが、エーテル麻酔のかけ方を暗記してる脳神経外科医なんて日本に10人もいないんじゃないかな。

「エーテルはあるけど使い方わからん!」だと話が進まないので仕方ないですが。

・通仙散

作中で南方先生が使用した2つ目の全身麻酔薬は「通仙散」です。

吉原の花魁・野風の乳がんを摘出する際にこの薬を使用しました。

通仙散は江戸時代の医師・華岡青洲が発明した麻酔薬で、史実にも存在する薬です。

1804年に通仙散による全身麻酔に成功したという記録があります。

これは前述のエーテル麻酔が行われるより40年以上も前のことで、確かな証拠が残っている全身麻酔の記録としては世界最古のものです。

医学史的に見れば日本が誇る超オーパーツです。

とはいえ、これはこれで強力な毒薬を材料としており(濃度が低いので害は少ないですが)、

下手な使い方をすると死人が出かねないため調合法は厳重に管理されたようですね。

ではエーテルや通仙散が胎児に対してどのような影響を与えるのかですが、

どちらも現代で(特に妊婦さんに対し)使われることが99.99%ありえない薬なので妊婦への投与に関するデータは全くありません。

少なくとも私が調べた限りは見つかりませんでした。

どなたかご存知の方はご教示ください。

どちらにせよ、妊婦さんへの安全性が確立していないものを使うわけにはいきません。

南方先生がこれらの麻酔薬の使用を避けたのは至極当然と言えます。

無麻酔での帝王切開

そういった経緯で、南方先生は麻酔なしでの帝王切開に踏み切りました。

そして読者の皆様が最も疑問に思われるのは「麻酔なしで帝王切開できるの?」ということでしょう。

できます。

私自身、ほとんど麻酔の効いていない帝王切開に立ち会った経験があります。

私は当時、初期研修医として某病院の産婦人科を研修していました。

予定帝王切開の患者さんで、これといって緊急性はありません。

麻酔科の先生は、背中から局所麻酔薬を注入する「脊椎くも膜下麻酔+硬膜外麻酔」(帝王切開における最も一般的な麻酔の手法)を行いました。

しかし。

この麻酔が全く効いていませんでした。

いざ執刀医の先生がメスを入れると、患者さんは痛みに絶叫。

麻酔科の先生は麻酔薬の追加などを試したようですが、それらも効果が得られませんでした。

既にメスが入っている状態なので、再度背中から麻酔薬を注射することは不可能です。

やむを得ず術野での局所麻酔のみ(ほとんど効果ありません)で手術をすることになりました。

赤ちゃんが出るまでの間、お母さんはただ痛みを耐えるしかありませんでした。

(赤ちゃんが出て以降は全身麻酔に切り替えたため、眠ることができました)

これが私が生涯で唯一経験した、ほぼ無麻酔での帝王切開です。

産婦人科医として多少の経験を積んだ今なら他に講じられる手段がいくつか思いつきますし、

実際これ以降で麻酔が効きにくい妊婦さんに対しては代替手段をとりました。

要するに、今思えばこの時の麻酔科の先生がポンコツだったわけですが、

殆ど医者としての経験が無い一介の初期研修医だった私にはどうすることもできませんでした。

私にとっては苦い思い出ですが、ほぼ麻酔なしで帝王切開はできるという1つの経験にもなりました。

結論として、母体の強い苦痛を伴いますが麻酔なしでも帝王切開はできます。

とはいえずっと無麻酔のままである必要はなく、赤ちゃんが出れば麻酔をかけることは可能です。

通仙散は麻酔の効果が得られるまでに6時間くらいかかるので、南方先生は迅速に効果を得られるエーテル麻酔を選択したものと思われます。

帝王切開の手技

最後に、南方先生の帝王切開の手技を見てみましょう。

南方先生は手順を細かく確認しながら帝王切開を進めています。

正中縦切開⇒腹直筋前鞘の切開⇒腹膜切開⇒膀胱子宮窩腹膜の切開⇒子宮下節への切開⇒切開創の拡大⇒破膜

と、そのまま教科書に載せられるくらい完璧な手順です。

赤ちゃんの娩出は楠本先生が担当しました。

実は赤ちゃんを出す操作は一般人が思っている100倍くらい難しく、

この症例のように片腕が出た横位の赤ちゃんとなると鬼のように難しいはずです。

私は今までに(たぶん)500件近く帝王切開をしてきましたが、そんな私でもこの赤ちゃんの娩出には自信が持てません。

というより、そんな帝王切開を見たことがないのでどれだけ難しいか想像すらできません。

分娩介助に精通した人間でなければ絶対に不可能ですので、楠本先生が居なければ結局赤ちゃんが出なくて立ち往生になっていた可能性も多いにありますね。

このように「何でもできる南方先生スゲー!」になりすぎないリアリティも『JIN-仁-』の優れたところです。

その後、赤ちゃんが泣かなかったため、楠本先生は赤ちゃんのお尻をパンパンと叩いて蘇生しました。

現代だと赤ちゃんの背中や足を刺激してあげるべきとされていますが、昭和中期くらいまではこの方法が一般的でした。

ちばてつや先生は『ひねもすのたり日記』にて、実弟であるちばあきお先生の出産時(昭和18年=1943年)に産婆さんがお尻を叩いていたことを回想されていますね。

まとめ

以上、南方先生が行った麻酔なしの帝王切開に関する解説でした。

それにしても、本業が脳外科医で帝王切開に関わった経験自体がほぼ無いにも関わらず無事に帝王切開を済ませてしまう南方先生は本当に凄いですね。

逆の立場で考えると、私がもし江戸時代にタイムスリップして急性硬膜外血腫の脳外科手術をしろと言われたら本気でお断りします。

一応、研修医時代に脳外科の手術に助手として入った経験が無くはないですが、そもそも頭蓋骨の開け方からして全く自信ありません。

というか、脳外科・心臓外科・呼吸器外科・消化器外科・整形外科などなど他の領域の手術は素人に毛が生えた程度の知識しかありません。

しかしそんな意識の低さで南方先生のような活躍をすることはできないので、

私も江戸時代にタイムスリップした時に備えてペニシリンの作り方やエーテル麻酔のかけ方、脳外科手術の手順などを覚えておこうと思います。

以下、関連記事です。

帝王切開の麻酔に関してはこちらでも詳しく解説しています。

緊急帝王切開に関する解説はこちらでもお読み頂けます。

『ブラック・ジャック』より常位胎盤早期剥離と緊急帝王切開について解説する

『ブラック・ジャック』より常位胎盤早期剥離と緊急帝王切開について解説する

現在、ニュースレター『産婦人科医やっきーの全力解説』を配信中です。

「男女の産み分けってできるの?」「逆子って直せるの?」「マーガリンは体に悪いの?」などの記事を基本無料で公開しておりますので、こちらもお楽しみください。

『医学の話を全くしないnote(仮)』も不定期配信中です。

医学や漫画の話をしたりしなかったりする雑記帳です。特に役に立たない話を読みたい方は、こちらもどうぞ。

無麻酔でひとつ…

私には確か3つほど下に弟か妹がいました。

弟か妹などとアイマイな表現なのはそれが子宮外妊娠で結局産まれてくることはなかったからです。

その妊娠がどのように経過したかは母がもう故人なので確認できないのですが、ある日激しい腹痛で救急搬送…服もちゃんと脱がす時間がなくハサミで切るほどの切羽詰まった状態で麻酔もまだ充分効かないうちにメスが入れられたそう…後年、例えようもなかった痛みの思い出を話してくれました。父がたまたま休日でなかったら命を落としてたかもしれません。

母の腹部には肋骨の下あたりから下腹部まで切って縫った痕が茶色い太マジックで描いたようにクッキリ残っていました。手術痕の残り方には昭和50年前後という今との技術差がありそうですが緊急時には今もおなじような切り方をするのでしょうか?

小さい頃は一緒にお風呂屋さんとか行くとちょっと恥ずかしいというか困った気持ちになりましたが、ちょっと成長してからは母の激闘の記録というか、妊娠して子どもを産むとは本当は今でも命がけのことなんだなあという証のように思うようになりました。

私は婦人科系の持病など諸事情で今後もその機会は無さそうですが、ひとりでもたくさんの妊婦さんがひとりでもたくさんの元気な赤ちゃんに無事に会えますように…