こんにちは!

産婦人科医やっきーです!

本日の【漫画描写で学ぶ産婦人科】は、なかお白亜先生『麻酔科医ハナ』より帝王切開の麻酔に関する解説です。

前回の『ブラック・ジャック』「激流」の解説の中で、緊急帝王切開の際の麻酔について少し触れました。

そこで今回は、帝王切開の麻酔にフォーカスを当てて解説をしていこうと思います。

目次 非表示

あらすじ

主人公の華岡ハナは大学卒業3年目の駆け出し麻酔科医です。

ハナは日々の激務に耐えながらも、麻酔科医として研鑽を積む毎日を送っていました。

そんなハナが務める仁望大学付属東総合医療センターが三次救急病院に指定されることとなり、麻酔科医のさらなる補充が必要な状況となりました。

そこで補充人員としてやってきたのが、麻酔科指導医の火浦ヒロト先生です。

火浦先生は攻撃的な性格で他人とのコミュニケーションに難があるものの、その技術と知識は一流。

ハナは火浦先生の指導を受け、彼の性格に辟易しつつも技術を磨いていました。

緊急帝王切開

そんなある日、当直のハナのもとに産婦人科から緊急帝王切開の申し込みが舞い込みます。

患者は辺見ヘレンさん。30歳女性、妊娠38週0日。

骨盤位(逆子)のため翌日に帝王切開予定だったのですが、待てず緊急にしたとのこと。

産婦人科の野々村先生は去り際に一言、「ちょっとふっくらした人」であると告げます。

そこでハナが改めて患者さんの情報をつぶさに見てみると、身長154cm、体重145kg、BMI 61とただごとではない肥満でした。

麻酔がかけられない

さすがにここまでの肥満を担当した経験はないハナですが、いつものように麻酔を…

と思いきや、脂肪の厚みで腸骨稜も棘突起も触れない!と驚きます。

さらに点滴も落ちておらず、

胎児の心拍もよろしくない様子。

背中を刺している時間はないが、まだ手段は残っています。

点滴を確保し、迅速導入をすれば…!

しかし、点滴がうまく刺さりません。

点滴がとれず麻酔がかけられない、胎児の状態も危険ということで、

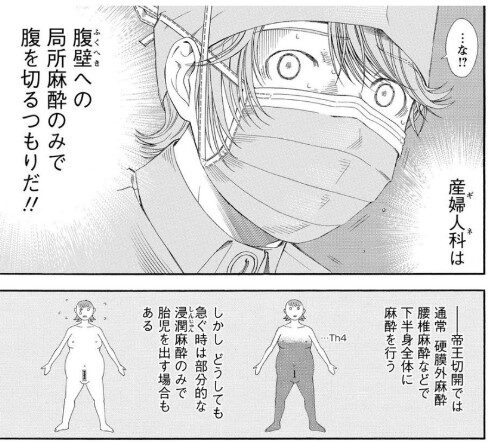

産婦人科の先生たちは腹壁への局所麻酔のみで手術を行うことを決断しました。

そしていざ局所麻酔を行おうという段階で、火浦先生が登場。

5分あれば腹直筋鞘ブロックや内頸静脈のアプローチもできますが、もはや1分すら待てないという状況。

火浦先生は産婦人科の先生に30秒の猶予をもらい、マスクを手に取ります。

火浦先生は吸入麻酔をかけ、手術を開始しました。

その決断に狼狽えるハナですが、火浦先生の指示により点滴の確保に成功します。

薬剤を投与し、挿管に成功。赤ちゃんの元気な泣き声が手術室に響き渡りました。

何が行われていたのか?

今回はあえて医療用語の解説を全くせずにあらすじをご紹介しました。

何が起こってたのかさっぱり分かりませんでしたね。

私がこの話を初めて読んだのは医大生の頃でしたが、医大生ですら何が何やらチンプンカンプンでした。

ぶっちゃけ雰囲気だけで読んでました。

この話の状況が完璧に理解できるのは産婦人科医と麻酔科医ぐらいだと思いますが、それでも「何か凄い麻酔をして手術が上手くいったっぽい!」ということは伝わります。

やはり、『麻酔科医ハナ』は名作と言うほかありません。

それでは、一つずつ解説していきましょう。

硬膜外麻酔+腰椎麻酔

まず、ハナは患者さんを横向きに寝かせ、硬麻+腰麻を行おうとします。

この硬麻+腰麻というのは帝王切開における最もスタンダードな麻酔方法ですね。

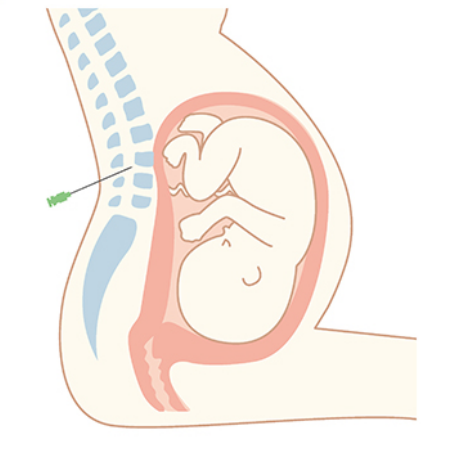

「腰麻」は「腰椎麻酔」の略です。より正式には「脊髄くも膜下麻酔」と呼びます。

これは背中から注射を刺して、神経の束である脊髄に直接作用する麻酔をかけるという手法です。

要するに、お腹から下の痛みを取り去るのです。

「腰麻」だけでも帝王切開はできるのですが、これは3~4時間ほどで効果が切れてしまいます。その後にはお腹を切ったことによる強い痛みが続くのです。

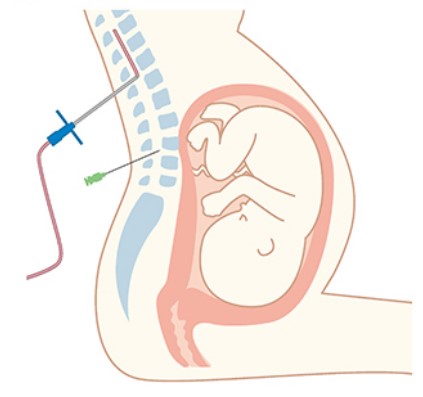

そこで「硬麻」を併用します。「硬麻」は「硬膜外麻酔」の略ですね。

これは神経の通り道である「硬膜外腔」に麻酔薬を持続的に送り込むことで、術後の痛みを軽減させてくれるのです。

つまり「硬麻+腰麻」は帝王切開の手術中~手術後の痛みを大きく軽減し、さらに赤ちゃんにも影響を及ぼさないという、帝王切開を行う上で最適な麻酔方法と言えるのです。

しかし今回の症例では大きな落とし穴がありました。

患者さんの異常な肥満です。

「硬麻」も「腰麻」も背中から針を刺す必要があるのですが、

針を刺す正確な位置を推測するには腸骨稜(腰の骨のでっぱり)や棘突起(背骨)を触らなければならないのです。

辺見さんは、脂肪が邪魔をして骨が触れないため、ハナは長い針を使ってなんとか刺す場所を探り当てようとしました。

迅速導入

しかし、ここで点滴が漏れている上、赤ちゃんの心拍も良くないという状況になりました。

この「赤ちゃんの心拍が良くない」を詳しく説明するとそれだけで1記事になってしまうのでメチャクチャ省略して言いますが、「赤ちゃんの心拍数が減っている」というのは「胎児機能不全=赤ちゃんが強いストレスを受けている」という状況です。

ここでハナが行おうとしているのは、迅速導入という麻酔方法です。

これは帝王切開の方法としてはかなり急ぐ時に行う手法で、おおむね以下のような手順で行われます。

(そのままだと患者さんは自力で呼吸ができない)

・その間、胃の中の物が逆流してこないように食道を押さえておく

・素早く気管に呼吸の管を入れ、人工呼吸を開始する

この一番最初の段階、血管内に麻酔薬を注射するためには、患者さんに点滴が入っている必要があるわけですね。

しかし、太った人の点滴を刺すのはかなり難しいもの。

麻酔科の先生は点滴をとるのが日常なので、多少若手の先生でも私などより遥かに点滴が上手いですが、そんなハナでも失敗するほどの状況のようです。

辺見さんの腕が傷まみれなのも、病棟の看護師さん・助産師さんが何度も失敗を繰り返したことが伺えます。

ちなみに点滴をとるという技術は、想像の一万倍くらい難しいです。

皆さんに点滴を何気なく刺してくれる看護師さんたちは、数限りない失敗と経験の上にその技術を得たのです。

私も研修医時代に友人同士で練習し、山ほど失敗したものです。

ともかく、ハナは点滴を何度とろうとしてもうまくいきませんでした。

これでは麻酔が始められません。

にも関わらず、胎児仮死(胎児機能不全=赤ちゃんが超しんどい状態、の古い呼び方)が疑われる状況です。

産婦人科の先生達の慌て具合から察するに、赤ちゃんに高度徐脈が続いているのかもしれません。

だとすると、これは何をおいてもとにかく早く赤ちゃんを出さなければまずい状態です。

それこそ、赤ちゃんを出すのが1分遅ければ取り返しのつかない事態になりかねない超緊急事態です。

ここで産婦人科の先生は局所麻酔で手術を行うことを決断。

局所麻酔については『ブラック・ジャック』「激流」の記事でも解説しましたが、帝王切開の痛みに対して局所麻酔は範囲も効果も小さすぎるので、ほぼ麻酔なしで切腹するのと同じくらい痛いです。

しかし、赤ちゃんを助けるために他にとれる手段はありません。

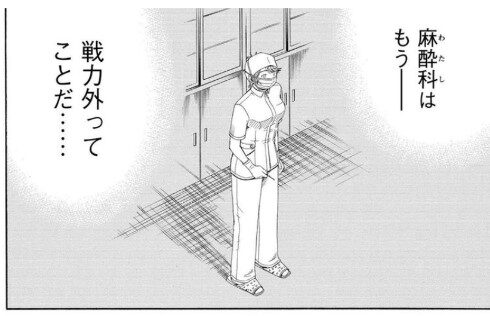

もはやハナにできることは何もないという状況です…

火浦先生、到着

無力感に打ちひしがれるハナのもとに火浦先生が到着します。

「腰椎麻酔のレベルが上がらなかった」とは、簡単に言えば「腰椎麻酔の針はうまく刺さったけど、麻酔薬が効かなかった」という状況です。

これは実際の手術でも時たま起こることです。

今回に関しては、背中から針を入れる時間すらなかったので、腰椎麻酔はできていません。

火浦先生は続けて言います。

「クビは狙ってみたか?最悪カットダウンだ!」

「いいか?華岡… 麻酔科医がとれないラインは無い!!」

「あってはならない!!」

火浦先生、かっこええ…

「クビを狙う」とは、「内頸静脈に中心静脈カテーテルを入れる」という意味です。

分かりやすく言えば「首の超太い血管に点滴を刺す」といった感じです。

「カットダウン」とは、腕を切開して脂肪をよけて、血管が見えたらそこに直接点滴を刺すという技術ですね。

どちらも緊急時に点滴を取る手段のひとつですが、1分以下という短い時間ではさすがに厳しいです。

「5分もあれば腹直筋鞘ブロックか頸もとれたんだが…」

腹直筋鞘ブロックは、簡単に言えば局所麻酔の親玉みたいなものです。

硬麻+腰麻に比べて鎮痛効果や持続性に劣るので通常は使われませんが、しっかり効けばこれでも帝王切開は可能です。

しかし、火浦先生がここまでに提案したどの手段も時間がかかります。

いかにベテランの火浦先生と言えど2~3分、患者さんの肥満を考えれば5分は欲しいところでしょう。

吸入麻酔

そこで火浦先生は最終手段に出ます。

吸入麻酔薬を使って患者さんを寝かせました。

なぜこれが最終手段なのかと言うと、「誤嚥(胃の中の物が逆流して肺に入る)」のおそれがあるからです。

全身麻酔がかかっている状態では、胃の中の物が逆流するのを防ぐ機能が落ちています。

加えて、妊婦さんは子宮によって胃が常に圧迫されているので、仮に胃の中がからっぽだったとしても、吸入麻酔を行った場合は誤嚥を起こすリスクが非常に高いです。

もし誤嚥を起こすと、呼吸ができなくなったり肺炎を起こしたりと非常にやっかいな事態になりかねません。

場合によっては命にかかわります。

ハナが危惧しているのはそういう理由ですね。

そのため帝王切開では、硬麻+腰麻(下半身だけの麻酔)や、迅速導入(胃の中の物が逆流してくる前に気管に人工呼吸器の管を入れる)などの手段を使う必要があるのですね。

マスクによる吸入麻酔は、誤嚥を防ぐ手段が一切ありません。

しかし、火浦先生はそれでもあえて吸入麻酔を決断。

これで患者さんが眠ったのを見計らい、すぐに点滴をとり、プロポフォールとスキサメトニウム(どちらも血管の中に入れる麻酔の薬です)を注射します。

そして気管挿管を行い、人工呼吸を開始。

これで安全な麻酔ができ、無事に手術は成功しました。

手術後、自分の技術と決断力のなさを自省するハナへ火浦先生が激励を送り、この話は終了します。

まとめ

というわけで『麻酔科医ハナ』に学ぶ帝王切開の麻酔はいかがでしたでしょうか。

改めて見ると、帝王切開で出てくる麻酔がほぼ全種類網羅されている凄まじい話です。

これを最低限の説明だけで描きつつ、「何か凄い麻酔をして上手くいった!」と思わせる、なかお白亜先生の漫画力は改めて素晴らしいものがあります。

あえて一つケチをつけるとすれば、劇中の産科の先生(野々村先生)は常軌を逸した肥満の患者であることをハナに伝えるべきです。

BMI 61であれば麻酔に難渋するのは当たり前ですし、麻酔科など他のスタッフへ患者さんの情報を適切に伝えるのは主治医の義務です。

それにしても火浦先生はかっこいいですね。

確かな知識と技術に裏付けされた医療技術を発揮することは、科を問わず憧れるものです。

執刀する側としても、麻酔が上手いと安心して手術に集中できます。

外科医の端くれとして、一度は火浦先生の麻酔で手術をしてみたいと思わせられますね。

というわけで『麻酔科医ハナ』に学ぶ帝王切開の麻酔でした!

『麻酔科医ハナ』は描写がリアルでおすすめできる医療漫画のひとつです。

この機会に読んでみてはいかがでしょうか。

以下、関連記事です。

逆に麻酔が無い帝王切開は非常に厳しいですね。

超緊急時の帝王切開に関する解説です。

ありがとうございます。すべて汲み取っていただいた感じで凄く嬉しいです。

松本先生、コメントありがとうございます。

監修の先生にお読み頂いたのは少々照れくさいですが、ご好評を頂けて何よりです。

これからも楽しみにしております。