こんにちは!

産婦人科医やっきーです!

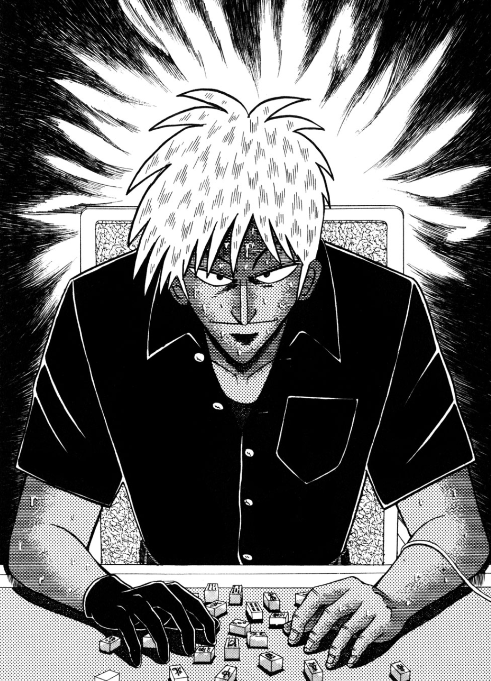

本日の【漫画描写で学ぶ医学】は、福本伸行先生『アカギ』より鷲巣麻雀に関する考察です。

『アカギ』といえばギャンブル漫画の天才・福本伸行先生による傑作麻雀漫画です。

途中から異様に展開が遅くなり、いつまで経っても勝負が終わらないことで別の意味で有名になってしまいました。

一晩の勝負に20年の連載期間を要し、最後の一半荘(一時間もあれば普通終わる)に14年を費やし、

時には牌をひとつツモろうとするのに一か月かけたこの『アカギ』ですが、

2018年についに完結し、ニュースにもなりました。

さて、この『アカギ』を語る上で欠かせないのがラスボスの鷲巣様、

そして鷲巣様が考案した変則麻雀「鷲巣麻雀」でしょう。

本日はそんな鷲巣麻雀について医学的に考察していきましょう!

目次 非表示

あらすじ

舞台は昭和40年。

戦前に警察の高官として活躍していた鷲巣厳は、

戦後にブローカーとして高度経済成長の波に乗り大成功をおさめ、

莫大な資金と権力を手にし、日本における「闇の王」と呼ばれるまでに昇りつめた怪物です。

そんな鷲巣は70歳を超えた頃、老いに対する絶望や若者への嫉妬心により精神を狂わせてしまいます。

その末に行き着いたのが、鷲巣が若者の命を弄ぶために作った「鷲巣麻雀」です。

鷲巣麻雀の特殊ルールは色々ありますが、細かく説明すると長くなるので要点だけ絞ると、

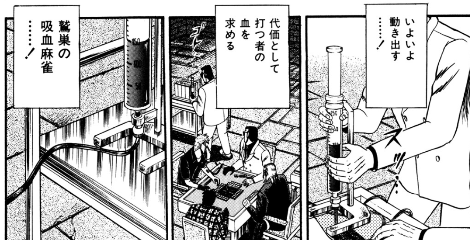

鷲巣様が大金を、挑戦者が自分の血液を賭けて行われる麻雀です。

挑戦者側は失点数に比例した量の血液を失います。

もちろん、上手くいけば挑戦者側は鷲巣様から大金をせしめることができるのですが、

いかに腕に覚えのある人間であろうとも「血を失う」という異常性により平静を保つことは難しく、

鷲巣様の卓越した頭脳と豪運の前に為す術なく、全ての挑戦者は例外なく死亡してきました。

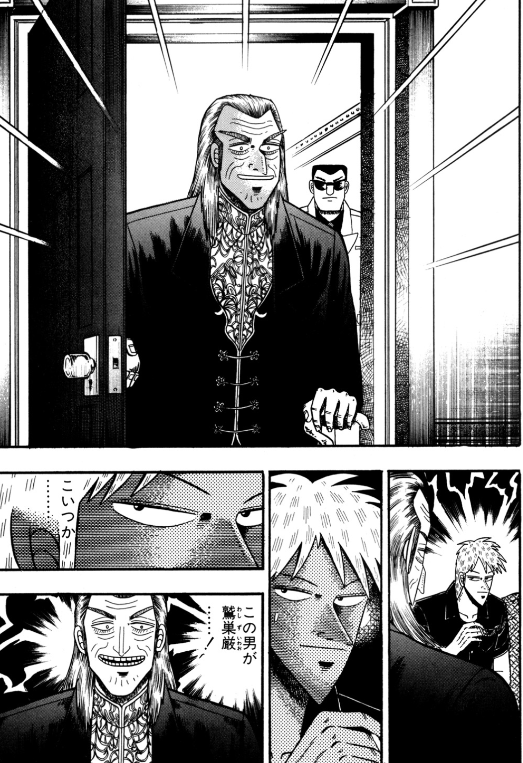

この怪物に挑むのが、稀代のギャンブルの天才・赤木しげるです。

鷲巣麻雀

鷲巣麻雀では点数のやり取りに応じて血液を失うわけですが、

具体的にどうやって血を抜いているのかを見てみましょう。

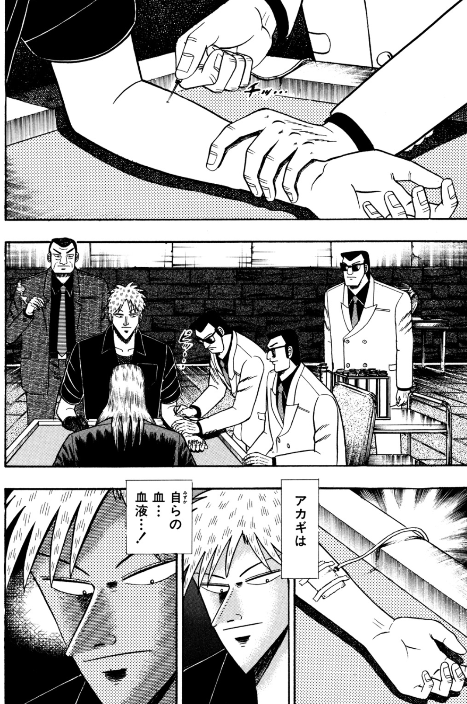

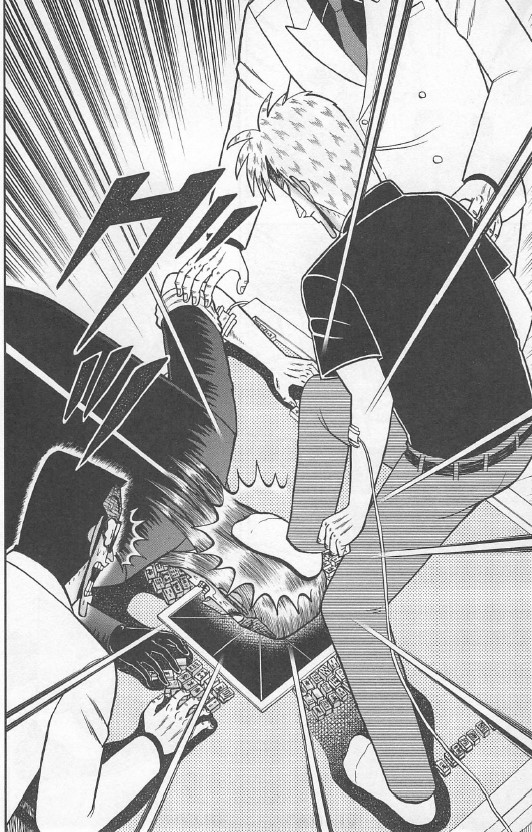

勝負開始時、アカギの左前腕に採血針が留置されました。

勝負が始まり、東4局で鷲巣様が満貫をツモします。

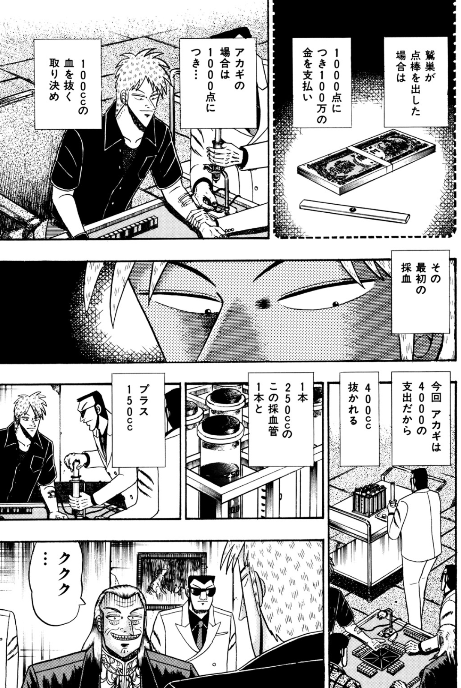

アカギは400ccの血液を失うことになりました。

白服がやってきて、シリンジを使って400ccの血液を抜きました。

採血管は一本250ccなので、一本が満タンになるごとに別の場所で保管し、残り150ccはシリンジの中に置いたまま次の勝負に行きます。

…と、ここまでで現役医師として一言。

麻雀漫画に言うのも野暮ですが、この採血方法はおかしな所だらけです。

私が『アカギ』の鷲巣麻雀で感じた疑問は以下の5点です。

1.駆血してないから採血できないのでは?

2.針の刺し方おかしくない?

3.その方法だと血液が固まらない?

4.途中から採血できなくなるのでは?

5.アカギの事前輸血には意味があるのか?

アカギの血液量について

まずは疑問点について考える前に、考察の前提となるアカギの血液量や出血死のラインについて深掘りしていきましょう。

その量は(アカギがレートを引き上げたことにより)麻雀の点数1000点につき、血液100ccと定められました。

例えば鷲巣様がアカギから満貫を直撃でアガった場合、血液を800cc失います。

(満貫直撃=初期ライフの1/3くらいを失うぐらいの失点)

いわゆる全血献血、最もスタンダードな献血が400ccですので、800ccといえばその倍。

400ccでもふらつきやめまいを感じる方がいるものですから、体格にもよりますが800ccも失うと命を賭けた麻雀勝負を行うことはかなり難しくなるでしょう。

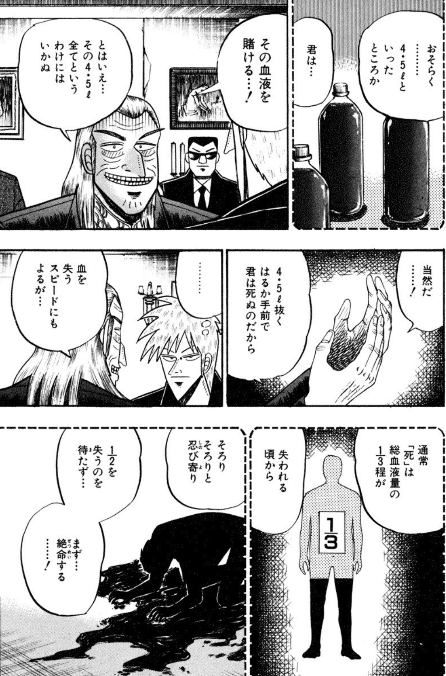

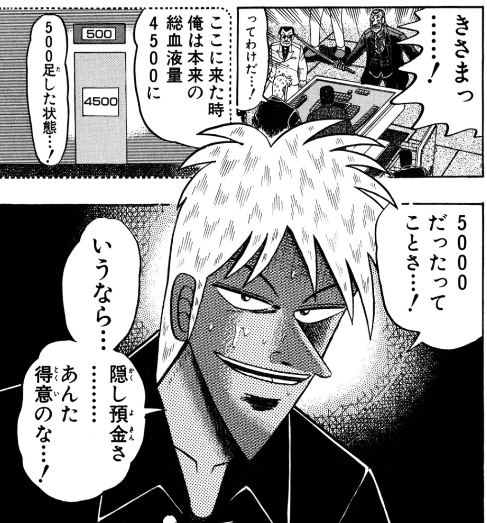

鷲巣様が4ページに渡ってメチャクチャ詳しく解説している通り、人間の血液量はおおよそ体重の13分の1程度。

そして、その血液量のうち3分の1が失血死のラインとされています。

アカギの身長や体重は全くもって不明ですが、鷲巣様の見立てによるとアカギの血液量は4.5リットルほどのようです。

一見してアカギは細身ではありますが、路上で4対1のストリートファイトにフワ・・・ パァニッ・・と軽やかに勝利しているところを見るに、筋肉量はそれなりにあるものと思われます。

少なくとも、体重は軽い方ではないでしょう。

麻雀漫画の性質上ほとんど座ってばかりなので身長を推定するのも困難ですが、

上記の乱闘シーンや『天』で描写されるドアとの対比などを見る限り背も低い方ではないでしょうね。

大ざっぱにアカギの身長を175cmと仮定すると、標準体重は67kg。

そこから計算されるアカギの血液量は約5200cc、出血死のラインは約1700ccとなります。

鷲巣様の見立てによるアカギの出血死のライン、1500ccという推定値は医学的にはまずまず妥当性のあるところです。

『アカギ』採血の疑問点

それでは、改めて私の『アカギ』の採血に関する疑問について考えていきましょう。

1.駆血してないから採血できないのでは?

2.針の刺し方おかしくない?

3.その方法だと血液が固まらない?

4.途中から採血できなくなるのでは?

5.アカギの事前輸血には意味があるのか?

1.駆血してないから採血できないのでは?

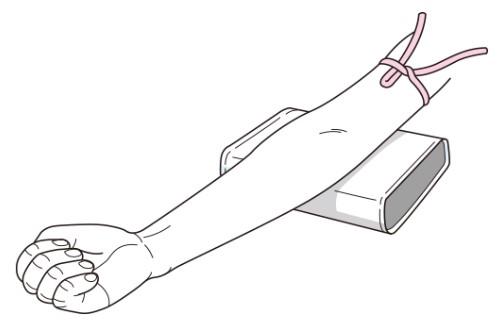

まずは1つ目、「駆血してないから採血できないのでは?」について。

皆様も一度は採血を受けたことがあると思いますが、その時に上腕をゴムチューブで縛られたことはないでしょうか?

あれは「駆血帯」と呼びます。何のためにやっているかと言うと、腕を縛ることで血流を渋滞(駆血)させているのです。

血液が渋滞(駆血)すると、腕の血管が浮きます。

この血管を刺すことで、初めて採血ができるのです。

駆血した血管をタイヤのチューブに例えるなら、駆血していない血管はパンクしたタイヤのようなものです。

パンクしたタイヤからさらに空気を抜くのが難しいのと同様に、

この血液の渋滞(駆血)がなければ採血は不可能です。

しかし、アカギの腕は駆血されている様子が全くありません。

これでいくらシリンジを引いても採血は不可能です。

2.針の刺し方おかしくない?

白服の採血針の刺し方もかなり不自然です。

採血は血管の向きに沿って針を刺さなければ殆ど取れません。

腕の大きな血管のほとんどは腕の向きに並行して走っているので、白服のように腕の向きに垂直に針を刺してもまともに採血できません。

うまいこと血管に当たれば…まあ数10ccぐらいは採血できるかもしれませんが、

アカギは歩き回るわ鷲巣様の頭を足蹴にするわで結構動き回っているので、

これだけ動いているうちに針がだんだんずれていき、途中から採血できなくなるでしょう。

3.その方法だと血液が固まらない?

血液の取り扱い方も怪しいです。

血液は血管の外ではすみやかに固まるという性質があります。

例えば怪我をした時、カサブタができないと出血しっぱなしになるので、当然といえば当然の性質ですね。

ということは、採血した血液もすみやかに固まってしまいます。

これを防ぐために、献血のパックの中には「クエン酸ナトリウム」という抗凝固剤(血液が固まるのを防ぐ薬)が入ってます。

アカギの採血管の中に抗凝固剤が入っている様子はあまり見てとれませんが、

分かりにくいだけできちんと入っているものとしましょう。

しかし、この採血のチューブの中はアウツ・・・!

先述したように、チューブの中は血管ではないので、放っておくと血が固まっていきます。

こういったチューブの中は、「常に血が流れ続けている状態」で初めて血が固まらずにいられるものなのです。

白服は採血を途中で止めて次の勝負に行こうとしていますが、次に採血しようとする時にチューブ内の血液が固まっていることは間違いありません。

もう一回採血の針を刺しなおしです。

我々、医師や看護師なども採血に手間取るとたまにやってしまうことがあります。

血管が細い人など、採血が難しい人だと時々起こることですね。

ちなみに、何日も保存しておくとなると温度管理なども適切に行う必要があります。

アカギの血液は常温で放置されているので、これを再び血管内に戻すとなるとだいぶ心配ではありますが、

鷲巣麻雀の勝負はたぶん数時間なのでギリギリ大丈夫…ということにしておきましょう。

4.途中から採血できなくなるのでは?

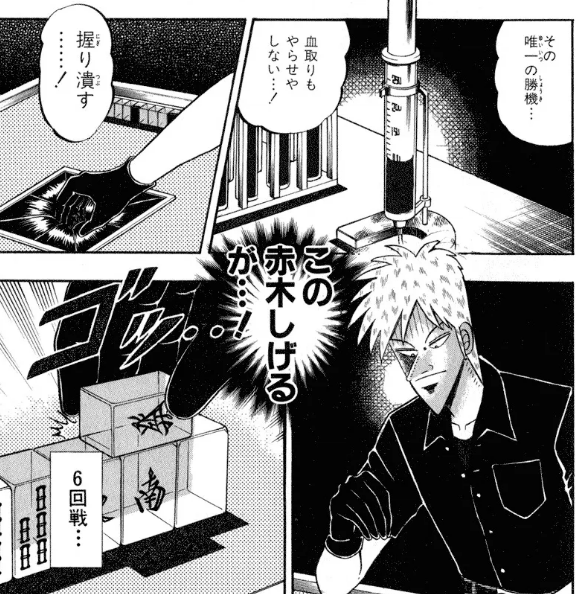

さて、鷲巣麻雀もついに佳境です。

全6回戦の半荘勝負は最終6戦目、南2局に突入しました。

アカギはここまで事前に自身へ輸血をしておくなど何やかんやあり、実質失った血液量は1500ccという状況でした。

ここで、鷲巣様がついにハネ満をツモします。

アカギの支払いは3000点、つまり血液300ccです。合計の採血量は1800ccになりました。

アカギの体格で合計1800ccの出血というのは非常に危険な量です。

仰木らが危惧する通り、300ccの採血が終了した後、アカギは失神してしまいます。

さて、失神するということは、アカギの脳に十分な血流が確保できなくなったということです。

人間は大量に出血した時、生命維持のために脳と心臓を最優先で守ろうとします。

手足や他の臓器の血流は自動的に下げられ、脳と心臓の血流を確保する機能が備わっているのです。

おそらくこの時、アカギの体に起こったことは、

- 急速に血液を失う

- 体が反応し、脳と心臓を守るため血管を自動調整する

- どんどん失血していくため、血管の調整が間に合わない

- 脳の血流が確保できなくなり、失神

- 失神後も血管の調整が少しずつ進んでいく

- 脳の血流をギリギリ確保できるようになる

- アカギ復活!

といったところでしょう。

これだけギリギリの状態だと、手足の血流などはかなり低下していると思われます。

おそらく、こうやって座っているのもかなり難しいはず。

腕から採血なんてとてもできないはずです。

そもそも、このような仕組みが働いている以上、

「腕の静脈だけから失神するくらいの量を採血する」ということ自体が現実的には非常に難しいのです。

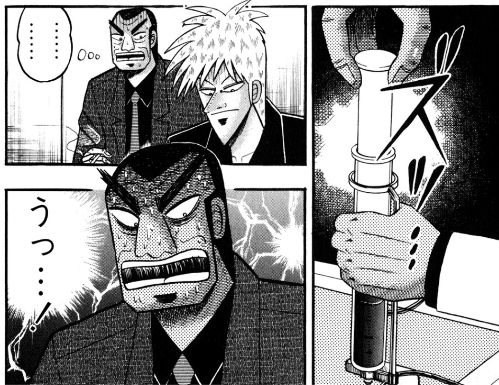

5.アカギの事前輸血に意味はあるのか?

まあ、そのあたりの問題を何とかクリアできたとしましょう。

最後の問題が、先程さらっと流した「事前輸血」に関する描写です。

上の描写(6回戦)のひとつ前の展開です。

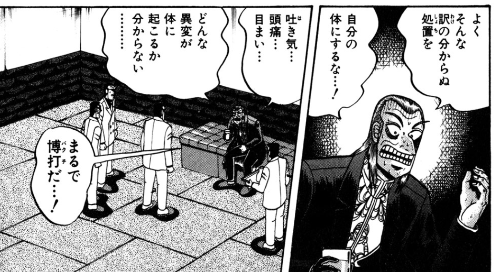

5回戦までで1400ccを失ったアカギに対し、鷲巣様はハネ満をツモ。

600ccの血液を奪うことに成功します。

さすがに合計2000ccの失血は、アカギの体格的にかなり厳しい量です。致死量と言って差し支えないでしょう。

仰木と安岡も殆ど同じリアクションでアカギを心配します。

アカギは卓に崩れ落ち、鷲巣様は勝利を確信。

ついにアカギ死亡かと思われましたが、まもなく起き上がります。

2000ccを失血したにも関わらず生きているアカギに対し、訝しむ鷲巣様。

その種は、2週間前に500ccを確保しておき、勝負の直前に体内に戻したというわけでした。

これを初めて読んだ時、やっきー少年は「スゲー!アカギ天才!」と思ったものですが、

実は医学的にはかなりおかしな描写です。

まず、血管の中に500ccほどの輸液を行うことはごく普通に行われます。

しかし、500ccの輸液を行ったからといってメチャクチャ体調が悪くなる人は(健康な大人なら)いません。

水分をいっぱい摂るとおしっこに行きたくなりますよね?

あれは、口から摂取した水分が血液の中に吸収され、余分な水分を尿として出しているのです。

人間は尿などによって血液の水分量を自動的に調整する仕組みが備わっています。

人間の血液の成分の約50%は水ですので、アカギの事前輸血は、250ccほどの点滴をしたのと殆ど変わりません。

缶ジュース1本を一気飲みするのとだいたい同じような状況ですね。

はっきり言って何の弊害もありません。

次に、輸血による弊害はないのか?ということを考えてみましょう。

本来の自分のキャパシティ以上の血液を輸血するという事例を耳にすることはあまりありませんが、

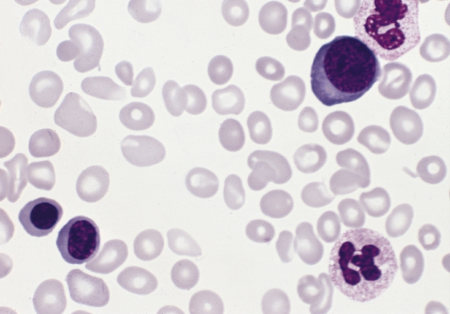

異常に血球成分が増える病気として、「真性多血症」という病気は少し状況が似ていますね。

真性多血症は赤血球などが異常に増える病気で、頭痛やめまい、体のだるさなどの症状を生じることがあります。

ここは鷲巣様もよく理解されており、適切に症状を挙げています。

さすが鷲巣様、博識です。

この「真性多血症」の診断基準はいくつかありますが、

そのひとつに「赤血球が予測値の25%以上を超える」というものがあります。

アカギ本人から、「総血液量は4500cc」と語られます。

ここに500ccを輸血するということは、アカギの血液は5000÷4500=1.111…倍、つまり、11%ほど血液が濃くなったということです。

これは真性多血症の診断に引っかかるほどの数値ではありません。

結論としては、アカギの事前輸血に大した弊害は無いが、鷲巣麻雀への対策にもさほどならない、ということです。

血球成分を補えていることは確かなので、やらないよりはマシかなという程度ですが、

私ならそれよりも勝負中に経口補水液を飲みまくることに集中すると思います。

この方がよほど失血への対策としては適切でしょう。

アカギは「500ccくらいが水増しの限界らしい」と言っていますが、

真性多血症の基準に引っかからない程度に血球成分を増やしておきたいのであれば1000ccくらいの輸血は許容範囲だと思います。

(1000ccで上昇する血液の濃度は22%ほどと予想されます。25%以内に収まっていますね)

まとめ

『アカギ』鷲巣麻雀に関する考察、いかがでしたでしょうか。

中学生の頃くらいから愛読していた漫画ですが、改めて医学的に考えてみると自分でも予想しない結論に落ち着きました。

医学的見地からあえて野暮な突っ込みをしてきましたが、

実際に読んでいると、こんな些細な考察は吹き飛ぶほどに面白さに満ち溢れた漫画です。

麻雀を嗜む方は、是非「天」と共に絶対に読んでいただきたい作品です。

以下、関連記事です。

出血性ショックの関連記事です。

『BLOODY MONDAY』高木竜之介を救う方法はあるのか?

『BLOODY MONDAY』高木竜之介を救う方法はあるのか?

ホークアイ中尉も出血で死にかけていますね。